近日,成人影视片 热能工程系教师吕松研究员在水下太阳能利用领域取得重要进展。研究成果以“Maximizing Underwater Energy Harvesting Efficiency Using Flexible Solar Cells: A Pathway to Sustainable Ocean Power”为题,发表在最新一期《美国科成人影视片 院刊》(PNAS)上。我校为唯一署名单位,成人影视片 博士研究生白浩良为第一作者,吕松研究员为通讯作者。

随着国家海洋强国战略的全面推进,“智慧海洋”立体观测系统与海洋航行器等尖端装备需求日益突显。水下自主航行器(AUV)、传感器、立体观测系统等海洋智能装备在海洋探测、环境监测及国防安全等领域的重要性进一步凸显,对长续航、自主性和环境适应能力的需求日益增长。然而,传统能源供给方式主要依赖传统柴油机、蓄电池或水面母船补能,这不仅带来续航时间受限、作业和维护成本高昂、安全性降低等问题,还制约了水下作业的灵活性。因此,开发可持续供能技术成为提升水下设备续航能力的关键。在海洋环境中,太阳能是能量密度最高且分布最广的可再生能源,水下光伏发电因其无需依赖地理位置成为水下自主供能的理想选择。然而,目前主流太阳能电池主要基于陆地环境太阳能光谱设计,而水下光环境与陆地环境存在显著差异。海水对红外和红光的强吸收导致水下可利用的太阳光谱主要集中在蓝绿波段,并且光强随水深迅速衰减,使传统太阳能电池在水下应用受到极大限制。此外,海洋等水体环境中传统刚性光伏组件会应流体阻力增大、结构应力集中等问题,导致供能失效、寿命降低及安全性降低。因此,发展适用于水下环境的柔性光伏技术具有重要意义。然而,目前关于水下柔性光伏的相关研究鲜有报道,尚缺乏针对水下光谱特性与光伏系统的研究,亟需深入探索适用于水下环境的柔性光伏器件设计。

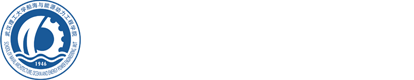

基于此,研究团队通过理论建模计算和实验测试等手段,系统性地分析了水下太阳能电池(UWSC)的工作深度和最佳带隙。建立了首个水下柔性太阳能电池的光学模型,模拟水面下阳光的光学行为,结合户外实验证实了UWSC的曲率优化策略。研究结果表明,每种UWSC都存在一个最佳深度以获得峰值效率,UWSC的IPCE光谱与水下光谱密切匹配是实现峰值效率的主要原因。模型预测表明,具有最佳曲率的柔性太阳能电池在2m至50m深度的全天发电量比传统平面太阳能电池多9.4%~15.9%。其中,具有最佳曲率的柔性a-Si太阳能电池在水下2米处的最大效率达到了59.7%。该理论极限超越了水下太阳能收集的基本限制,优于现有的水下光伏解决方案。

图1 确定水下应用的最佳光伏技术。

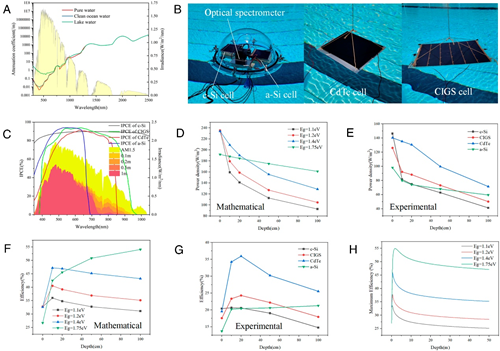

在此基础上,研究团队展示了不同UWSC为水下无人航行器(UUV)和LED光信标供电的能力,分析了二者在不同水体中的性能极限与工作时长,结果表明,在一定水体和深度下,两种水下设备可实现全天候运行,验证了UWSC在水下环境中作为独立电源的潜力。最后,研究团队进一步探索了柔性UWSC在典型深度下的全球发电潜力,确定了不同季节的最佳运行范围,并分析了其在典型水体中的发电成本。在北半球夏季,发电范围从北极延伸到南半球的南纬30°。在南半球夏季,发电范围从南极扩展到北半球的北纬30°。这一成果不仅推动了水下光伏技术的适应性革新,为未来海洋可再生能源利用提供了长续航高稳定的系统性解决方案。

图2 水下光伏发电应用潜力。

【附】《美国科成人影视片 院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 缩写为PNAS)是与Nature、Science、Cell齐名,被引用次数最多的综合学科文献之一,为全球顶尖综合性科学期刊。自1914年创刊至今,PNAS提供具有高水平的前沿研究报告、学术评论、学科回顾及前瞻、学术论文以及美国国家科学学会学术动态的报道和出版。《美国国家科成人影视片 院刊》收录的文献涵盖生物、材料、物理、化学、大气科学、工程学、生态学和社会科学等。

(投稿:吕松 审核:张尊华)

扫一扫在手机上查看当前页面